背景:

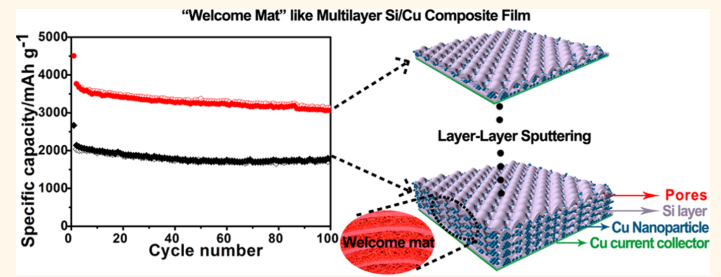

硅基材料得益于其超高的理论容量,在锂离子电池负极中得到了广泛的应用。然而硅负极材料存在一个关键问题:大幅度的体积变化导致电极结构破裂,产生绝缘界面层,使得材料的导电性变差同时导致不可逆的容量损失。近日,彭栋梁课题组针对上述问题提出了有效的解决方案:利用磁控溅射的方法,通过层-层溅射,制备了“防滑垫”结构的多孔多层Si/Cu非晶薄膜,该材料呈现了稳定的循环性能、超高的容量和库伦效率。

单层Si/Cu非晶薄膜

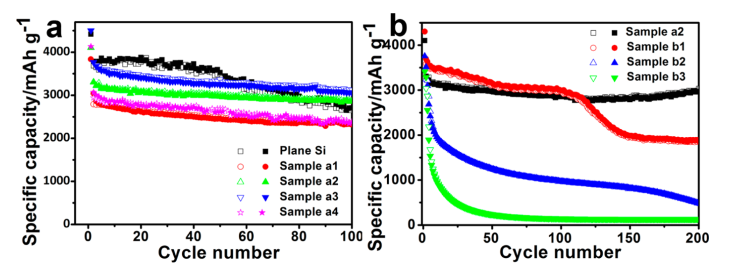

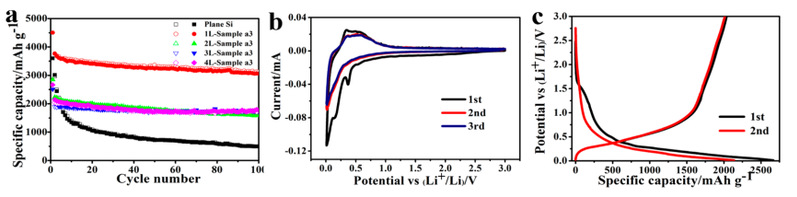

Si/Cu非晶薄膜的首次容量虽稍低于Si片,但在循环稳定性上却明显优于Si片。同时,研究人员通过分别调控Cu和Si纳米粒子的溅射时间,发现当Cu的沉积时间为171s时,样品的性能最优,其最高容量能达到3535 mAh/g(1A/g电流密度),同时在不同电流密度下,其库伦效率依然能维持99.0%。值得一提的是,该样品在20A/g条件下循环450圈后,容量还能维持在2000 mAh/g。

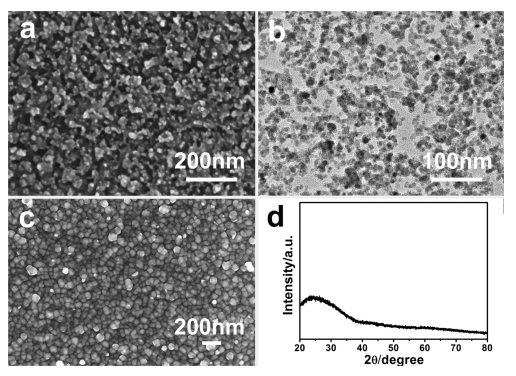

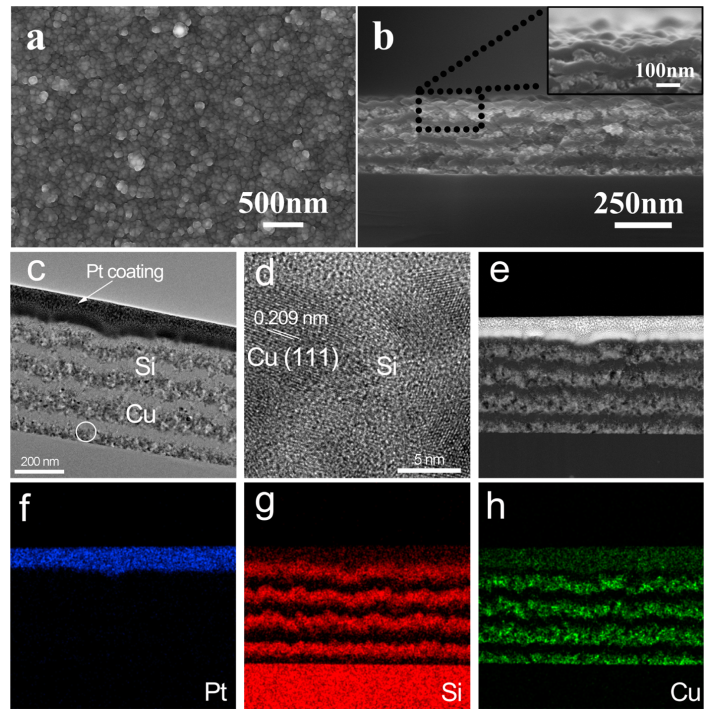

图1 单层Si/Cu非晶薄膜SEM图

图2 单层Si/Cu非晶薄膜电化学测试 (a)不同Cu沉积时间,相同Si沉积时间(1A/g);(b) 不同Si沉积时间,相同Cu沉积时间所得样品循环图(1A/g);

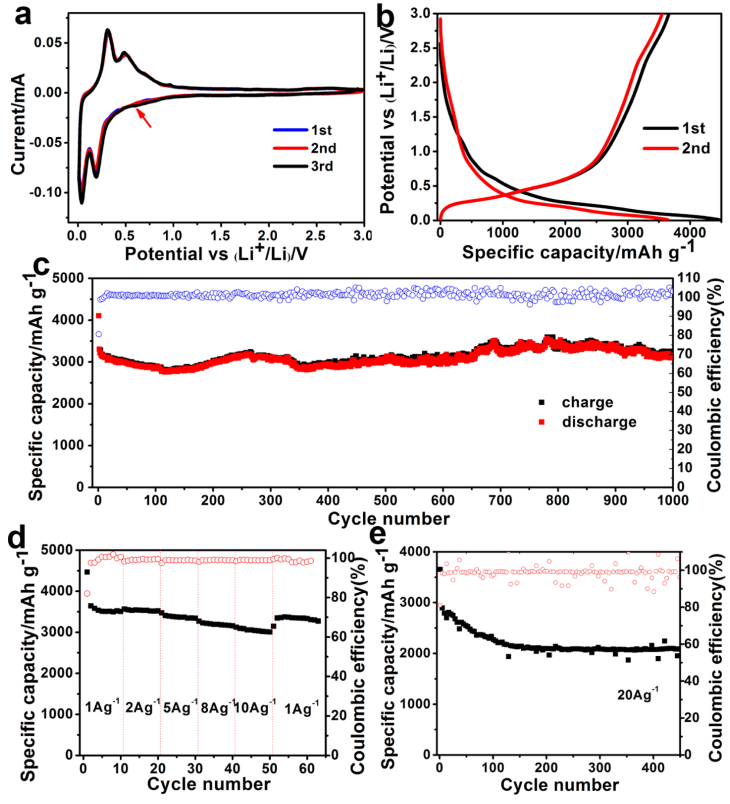

图3 样品a2的电化学性能测试(a)循环伏安(b)横流充放电(c)循环性能(1A/g)(d)倍率性能(e)循环性能(20A/g)

多层Si/Cu非晶薄膜

图4 四层Si/Cu非晶薄膜的俯视和侧视SEM图

图5(a)多层Si/Cu薄膜与Si片循环对比图,(b,c)四层Si/Cu薄膜的循环伏安图和首次充放电图;

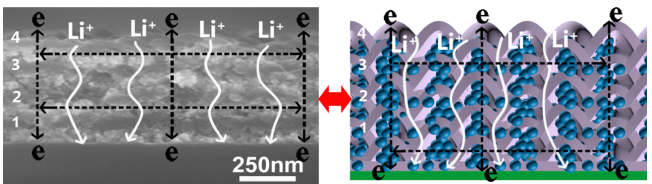

图6 四层Si/Cu薄膜电子转移和内应力释放示意图

相对于Si片,多层Si/Cu薄膜表现出更高的容量和良好的循环稳定性。然而随着溅射层数的增加(2-4层),容量出现下降的趋势(仍优于Si片)。值得一提的是,研究人员发现,当沉积的层数为2,3,4层时,样品的容量相差不大,这主要得益于Si/Cu薄膜的多孔结构:首先,多层多孔的结构可以在Si材料体积发生急剧变化时提供足够的空间来缓解其产生的内应力,同时为Li+提供更多的传递通道(白实线);其次,多孔结构具有较大的比表面积,可以提供更多的活性位点;再者,三维的Cu纳米结构可以保证电子的快速传递(黑虚线),同时也可以防止电极过度粉碎,进而改善体系的循环性能;最后,非晶态结构在适应体积变化上要由于晶体结构,有利于提高循环稳定性。

论文链接:Copper-Nanoparticle-Induced Porous Si/Cu Composite Films as an Anode for Lithium Ion Batteries