背景:

近年来,由于新能源汽车行业的不断发展,传统商业化的锂离子电池负极材料石墨(~372mAh g-1)已经无法满足人们对于高功率高比能量密度长循环寿命的需求。硅材料理论容量为4200 mAh g-1是商业化石墨的十倍,因其自然储量丰富、环境友好,以及具有较低的充放电平台,被视为是最具有潜力替代石墨的下一代商业化负极材料。但是,硅材料本身在脱嵌锂的过程中会产生巨大的体积膨胀(>400%),会导致材料的粉化,以及材料之间、材料与集流体之间失去电接触,同时又会形成不稳定的SEI膜,这些都会对硅材料造成不可逆的容量损失;此外,硅的导电性偏差,导致其倍率性能较差等,这些都是限制其商业化应用的关键因素。研究者们为了解决硅的稳定性问题,纷纷提出各种改性策略,如硅材料的纳米化,设计独特的结构,与其他材料的复合(硅碳、硅石墨烯)等,都对改善硅负极稳定性起到了一定的作用。以下介绍的这篇文章是北大研究者通过机械球磨制备纳米多孔硅,再进行碳包覆改性,制备出高性能的硅负极材料,方法简单安全。

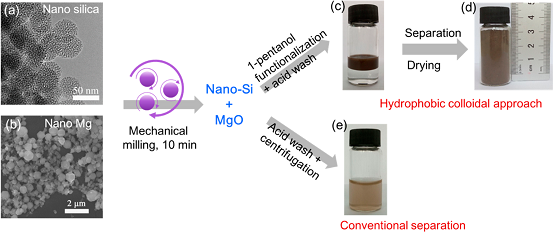

图1 多孔纳米硅的简单合成示意图

研究者通过将纳米二氧化硅和纳米镁粉(镁粉稍过量)在惰性气氛保护下进行简单的机械球磨,然后加入正戊醇灭活多余的镁粉,再通过盐酸除去氧化镁和过量的镁粉,最后再洗涤离心分离干燥后收集。

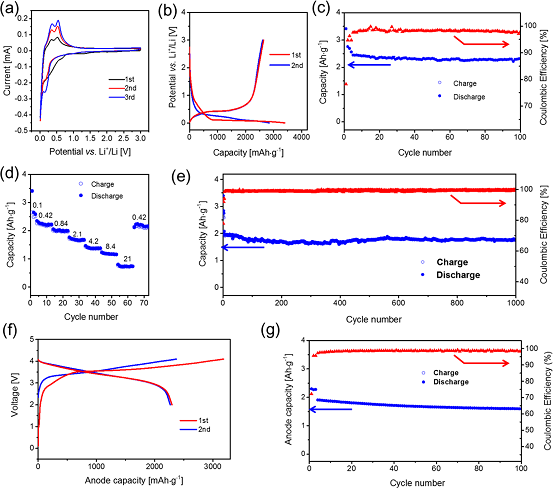

图2 制备出的原始的多孔纳米硅的储锂性能:(a)0.42 A•g−1下前两圈的电压-容量曲线,(b) 0.1 mV•s−1扫速下的前三圈的CV曲线,(c)前三圈0.42 A•g−1活化后2.1A g-1下的循环性能

从图中可以看出所制备的多孔纳米硅性能优异,没有进行碳包覆,首次库伦效率高达81.4%,2.1A g-1大电流密度下循环200圈还有1590 mAh•g−1的容量,循环稳定性也很好。

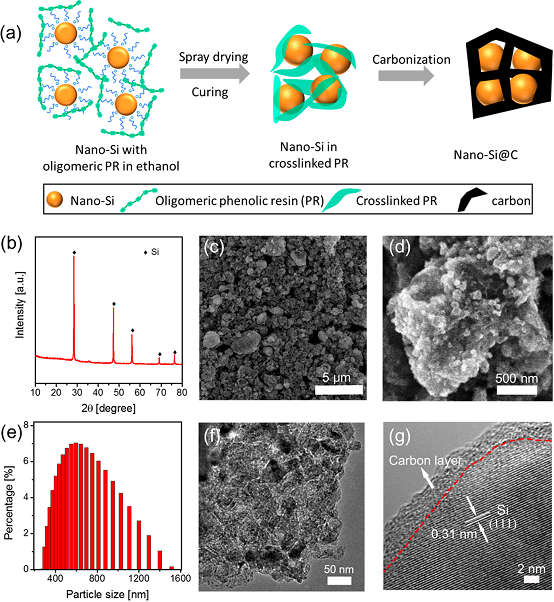

图3 (a)多孔nano-Si碳包覆示意图,(b-g) nano-Si@C的结构表征

从图中可以看出碳包覆后的样品结晶性较好,低倍扫描下粒径分布较广,约为亚微米级别,透射下可以看出这些亚微米结构是由尺寸~40nm的nano-Si@C颗粒聚集而成的,其中包覆的碳层较均匀,约4-5nm左右。

图4 nano-Si@C的储锂性能:(a)前三圈的CV曲线,(b) 0.1 A•g−1下的充放电曲线,(c) 0.42 A•g−1下的循环性能,(d)倍率性能,(e) 2.1 A•g−1下的循环性能,(f) 2.1 A•g−1下全电池中的充放电曲线,(g) 2.1 A•g−1下全电池中nano-Si@C负极100圈的循环性能

从图中可以看出,碳包覆后材料的性能十分优异,在0.42 A•g−1下循环100圈仍有2273mAh g-1的容量,并且具有很好的倍率性能和长的循环稳定性,同时在全电池里依然有较高的容量保持率和循环稳定性。

这篇文章的主要亮点在于球磨还原二氧化硅来制备多孔纳米硅,相比于传统的镁热还原涉及到的高温反应更安全高效,副反应较少,且纳米级别的硅能够减小体积膨胀带来的一系列不可逆容量损失,同时多孔结构能够提供有效的空间缓冲硅的体积膨胀,碳包覆又可以提高材料的导电性和循环性能,值得借鉴。

论文链接:Liu Z, Chang X, Wang T, et al. Silica Derived Hydrophobic Colloidal Nano-Si for Lithium Ion Batteries[J]. ACS nano, 2017.