前言

崔屹课题组16年在Chem上发表了一篇关于高容量锂电池混合负极的文章,通过石墨层间化合物和金属锂的双重混合储锂机制,大幅提高了库伦效率,获得了稳定的循环性能。所以,如果换个思路,是否可以通过使用混合正极材料达到同样的目标呢?今天,我来给大家介绍一篇相关的文献。论文标题是: A new approach for compensating the irreversible capacity loss of high-energy Si/C|LiNi0.5Mn1.5O4 lithium-ion batteries. Journal of Power Sources, 2017, 351:35-44.

背景

如今,对于锂离子电池的研究取得了很大的进展,比容量、循环稳定性以及倍率性能等都得到了提升,但还存在着许多的问题。其中,不可逆容量损失限制了许多高能材料的应用。全电池更是对材料的匹配提出了更高的要求,以保证安全和电化学性能。对于硅负极而言,其比容量高的优点广受青睐,但是合金化过程伴随着可达300%的体积膨胀。通过与石墨复合等,可以缓解体积膨胀,但也伴随着更多SEI膜的形成,导致Li+的过度消耗。在全电池组装中,可以通过负极预锂化优先形成SEI膜,提高首次库伦效率,但是该步骤比较繁琐。Giulio Gabrielli 等人提出了一种新的方法,即使用LiNi0.5Mn1.5O4 (LMNO-O)和Li1+xNi0.5Mn1.5O4 (LMNO-R)按一定比例混合作为正极材料,这样多余的锂离子可以在循环中对不可逆容量作出补偿,保证嵌入和脱嵌的锂离子量均衡;并且,富锂材料LMNO-R在脱出多余的锂离子之后,能够转变成电化学活性的LMNO-O,保证了比能量密度。

讨论

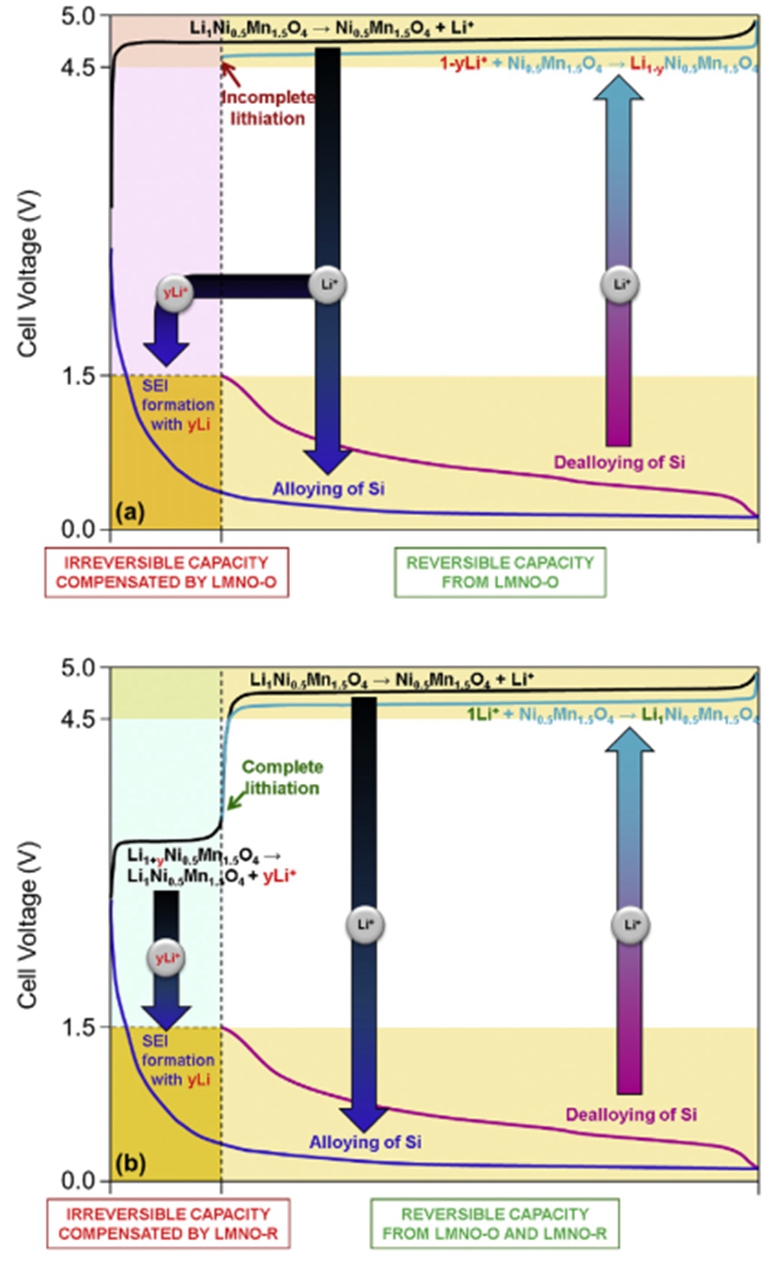

图1 Schematic representation of the expected electrochemical behavior for (a) Si/C∣LMNO-O and (b) Si/C∣LMNO-B cells.

预期尖晶石相LMNO-O正极材料和LMNO-R混合正极材料的主要区别如图1所示。在Si/C∣LMNO-O 全电池的首圈充电过程中,正极材料在4.7 V发生脱锂反应。此时,对应的Si/C负极表面形成SEI膜,消耗了y个Li+;所以只有1-y个Li+参与了合金化反应,储存在负极材料中。在后续的放电过程中,只有1-y个Li+参与可逆反应,贡献可逆容量。并且,参与形成SEI 膜的正极材料不能发生可逆反应,作为电化学惰性物质存在,降低全电池比能量密度。经过改善,混合正极材料会优先在低压阶段发生反应:Li1.0+yNi0.5Mn(IV)1.5-yMn(III)yO4→yLi+ + Li1.0Ni0.5Mn(IV)1.5O4+ye-。富锂材料脱出多余的y个锂离子,用于负极表面SEI 膜的形成;同时,反应得到的LMNO-O和混合正极中原有的尖晶石相LMNO-O一同在4.7V发生脱锂反应,而这些Li+能够可逆的参与后续的反应。这也就达到了补偿不可逆容量的目的。

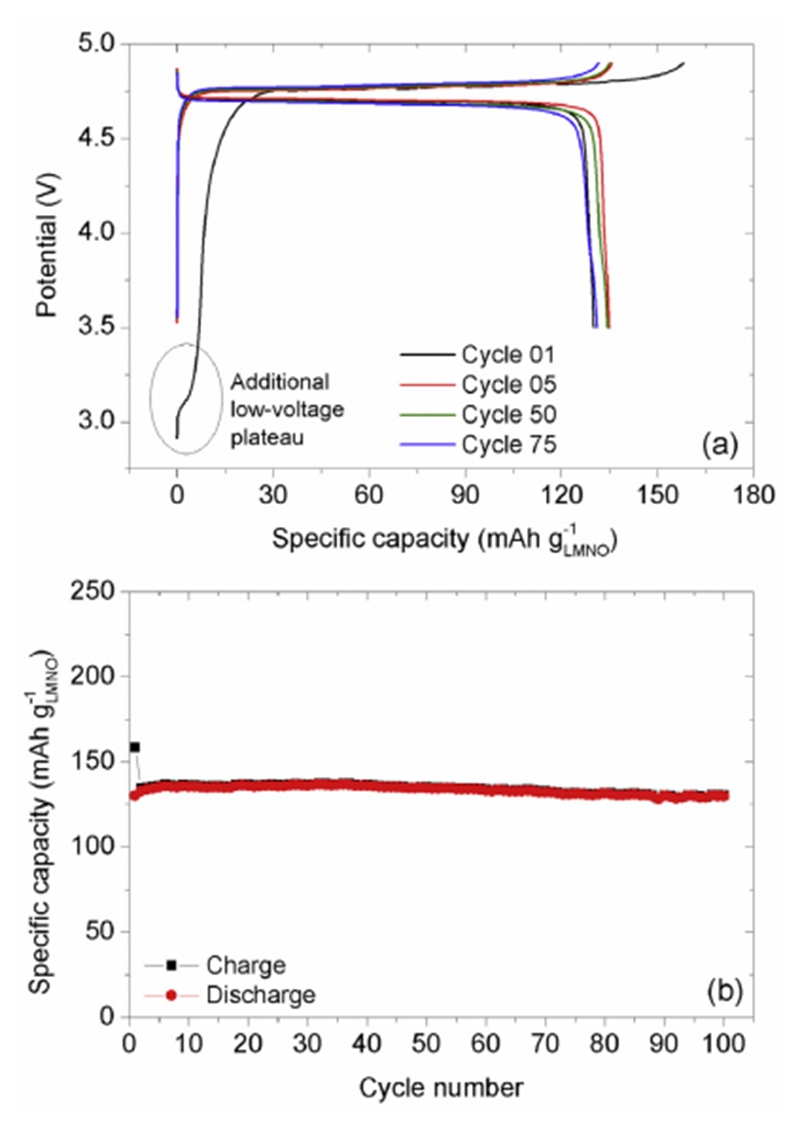

图2 (a) Potential profiles vs. specific capacity and (b) cycling stability of LMNO-B electrodes(half cell)

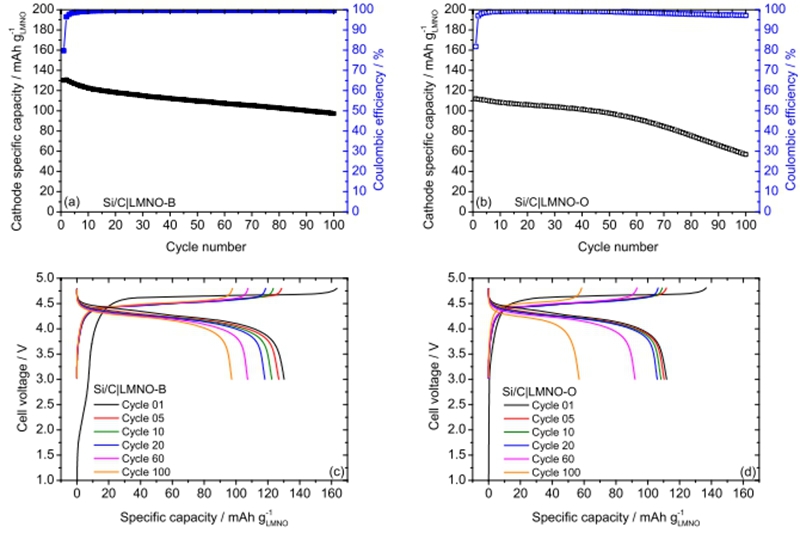

图3(a), (b) Cycling stability for Si/C∣LMNO-O and Si/C∣LMNO-B cells; (c), (d) potential profiles vs. specific capacity for the full cells.

图2为混合正极材料的半电池测试,可以发现首圈充电曲线在3.1V左右有一个小电压平台,这对应着我们预期的低电压脱锂反应。首圈可逆容量和不可逆容量分别为130和32 mAh/g。并且循环稳定性优异。将LMNO-O和LMNO-R分别与Si/C负极材料组装成全电池之后,Si/C∣LMNO-B的首圈可逆容量和不可逆容量与半电池完全一致,均为130和32 mAh/g,这验证了不可逆容量的完全补偿。对比两种全电池发现,混合正极材料的循环稳定性更优异,库伦效率达到99.7%以上,循环100圈后的容量保持率为75%。而LMNO-O全电池的第2圈可逆容量仅有111 mAh/g,且100圈后容量保持率仅有51%。分析稳定性原因:对于混合正极材料而言,SEI膜是在4.5V以下形成,这避免了电解液分解产物参与反应,保证了膜的质量。具体的该实验室还在进一步探究。

总结

混合正极材料中的富余锂离子优先参与反应,形成一个高质量的SEI膜。然后,反应生成的尖晶石相和原有的尖晶石相再一同参与可逆反应,补偿了不可逆容量损失。锂量过少不能达到补偿的目的,而过多则会在负极形成锂枝晶。经过调控混合正极中富锂材料和尖晶石相的比例,能够精确控制富锂量,这也是其相较于纯富锂相的优点。尽管采用这种新方法补偿了不可逆容量损失,但还得进一步优化材料、电解液以及工艺等,来提高全电池的容量稳定性。

论文链接:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037877531730335X